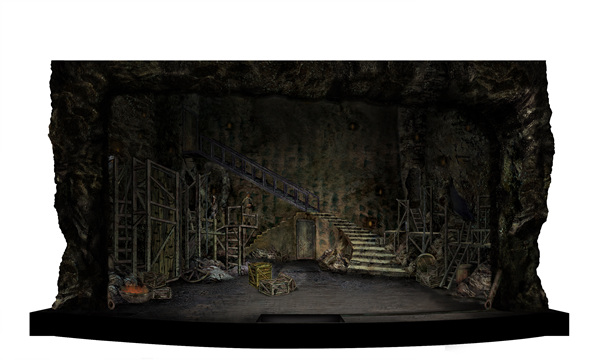

<맨 오브 라만차> 하면 무대 전체를 감싸 안은 어두운 지하 감옥이 떠오른다. 마치 암울한 현실을 시각화한 듯한 무대는 작품의 메시지를 명확히 보여준다.

국내 무대를 책임진 서숙진 디자이너는 “대본 자체가 모든 것을 말해 주고 있어 수월하게 작업했던 무대”였다고 한다.

어둡지만 따뜻한 온기를 품은 지하 감옥 무대는 원제작사의 마음에 들어 미국 투어 공연 무대로 사용이 검토되었으나, 빠른 철거와 셋업이 요구되는 투어 공연에 적합하지 않아 성사되지는 않았다.

원작사가 인정할 만큼 서숙진의 무대는 작품과 잘 어울렸다. <맨 오브 라만차>의 국내 무대에 대해 서숙진 디자이너의 이야기를 바탕으로 재편집하여 정리하였다.

지하 깊은 돌로 된 감옥

작품을 맡고 브로드웨이에 올라간 공연 영상을 보기 위해 미국엘 갔다. 그때 처음으로 연출가인 데이비드 스완을 만났다. 이 작품은 아날로그 정서가 강해서 열기 같은 게 느껴져야 한다고 생각했는데, 브로드웨이의 <맨 오브 라만차>는 메탈 느낌의 차가운 무대였다. 데이비드도 그 무대를 좋아하지 않았다. 데이비드가 첫 만남에서 무대에 대해 요청한 것은 세 가지였다. ‘깊게 파여서 하늘이 안 보이는 지하 감옥’이었으면 좋겠다는 것, ‘돌’이었으면 좋겠다는 것. 그리고 ‘다양한 층위’가 있었으면 좋겠다는 것이었다. 그것을 토대로 디자인을 시작했다.

어떤 작품은 굉장히 고민하고 분석하고 했지만, 이 작품은 이런 이미지였으면 좋겠다는 느낌이 들었고 그대로 달려갔다. 데이비드가 돌의 느낌이라고 했을 때 굉장히 기뻤다. 내가 생각하던 이미지와 일치했기 때문이다. 그가 그 시대 스페인의 느낌이 들었으면 좋겠다고 했는데 흙에서 나오는 열기라면 스페인의 느낌이 나지 않을까 싶었다. 지하 동굴 감옥의 벽은 그랜드캐니언처럼 켜켜이 층이 진 벽처럼 만들려고 했다. 그곳에서 살았던 수많은 죄수들의 사연들이 쌓여있을 것 같은 느낌을 주고 싶었다. 그런데 자료 사진까지 보내도 우리나라에서 돌이라고 하면 둥글둥글한 화강암을 떠올리더라. 결국 무대 제작소를 직접 찾아가서 함께 만들었다. 20~30센티미터가 넘는 두꺼운 스티로폼을 열선으로 일일이 녹여서 작업했다. 초연 때는 방염 스티로폼을 사용했는데 열선도 들어가지 않을 정도로 단단해서 굉장히 애를 먹었던 기억이 난다.

관객들이 좋아했던 장면 중 하나는 지하 감옥이 열리면서 통로가 만들어지는 장면이다. ‘끼이익’ 하면서 수직으로 문을 막고 있던 계단이 수평으로 내려오면 어두운 감옥으로 햇살이 쏟아진다. 초연 때는 조명을 설치해서 계단이 수직에서 수평으로 각도를 달리할 때마다 벽에 비치는 그림자의 변화가 생기도록 했는데, 지금 생각해도 소름 끼치게 아름다웠다. 공연장을 옮긴 이후에는 충분한 공간이 나오지 않아 하지 못하고 있다. 그 다리로 걸어 들어오고 나갈 때, 빛과 세트와 배우의 움직임이 잘 어우러져 아름다운 장면을 만들어냈다.

국립극장을 작게 보이게 하라

초연 때 중요한 미션은 국립극장을 작게 보이게 만드는 것이었다. 드라마에 집중해야 하는 작품이었는데 국립극장의 무대는 너무 넓었다. 국립극장 무대를 다 사용하고, 무대 위에 또 다른 공간을 상상할 수 있게 하면서 작게 보여야 했다. 그렇다고 답답해서는 안 됐다. ‘이룰 수 없는 꿈’의 이야기를 하는데 답답한 느낌을 주면 메시지가 잘 전달되지 않을 것 같았다. 그런 것들을 모두 고려해서 탄생한 것이 지금의 무대다. 전체가 닫혀 있는 무대로 보이지만, 배우들이 자유롭게 등퇴장할 수 있도록 뒤에는 미로와 같은 구조로 되어 있다.

또 다른 중요한 컨셉은 동굴 감옥이지만 공사를 하다가 버려진 감옥이라는 이미지를 준 것이다. 극중극에서는 자연스럽게 나무가 사용될 수 있도록 하기 위한 설정이었다. 일종의 연극 놀이로 진행되는 극중극은 각 장면의 특징적인 포인트를 보여주는 방식으로 처리했다. 성당 장면에서는 시골 마을에 있을 법한 낡은 스테인드글라스를 넣는 식으로 구체적인 제시보다, 느낌만 주려고 했다. 조명을 극에 집중시키다 보니 무대가 잘 보이지 않는 편이다. 농담 삼아 “저게 얼마나 고생해서 만든 무대인데 하나도 안 보이게 하느냐”고 투덜댔지만, 이 작품을 하면서 전체 장면과 어울리는 무대가 정말 좋은 무대라는 것을 깨달았다. 그 전까지만 해도 무대가 예뻐야 한다는 생각이 강했는데, <맨 오브 라만차> 무대는 그냥 작품 안에 들어가서 하나가 됐다.

가장 인상 깊은 해바라기 장면

관객들이 가장 좋아할 거라고 생각했던 장면은 신부가 ‘그만의 둘시네아’를 부르는 장면이다. 멀리 언덕 너머로 나무들의 실루엣이 보이고 별빛이 빛나는 장면인데 이러한 풍경이 노래와 어울려서 굉장히 예쁘게 나왔다고 생각했다. 근데 막상 공연을 올리니까 관객들은 해바라기 장면만 이야기하더라.

특별한 의미를 두고 만든 장면은 아니다. 계속 답답한 장면으로 진행되니까 잠시라도 이들이 있는 공간을 창을 통해 보여주면서 답답한 느낌을 풀어줄 필요가 있었다. 극중극 공간이 여관, 여관 마당이나, 성당, 대부분 제한적인 장소다. 하지만 무어인을 만나는 장소는 어떤 곳이어도 상관없다. 드라마적으로도 이 장면은 거의 유일하게 태양이 들어와도 어색하지 않다. 무어인들이 일종의 히피인데 사막의 느낌을 주어서 태양의 열기를 더 강하게 표현했다. 무어인이었기 때문에 태양의 느낌을 주는 해바라기를 사용했는데 관객들에게는 상징적인 의미로 받아들여졌나 보다. 가장 밝은 장면이지만 이때 돈키호테가 무어인들에게 강탈당한다. 돈키호테는 자신이 보고 싶은 대로 보려고 하지 않나. 그런 의미도 잘 드러났던 것 같다.

* 본 기사는 월간 <더뮤지컬> 통권 제143호 2015년 8월호 게재기사입니다.

* 본 기사와 사진은 “더뮤지컬”이 저작권을 소유하고 있으며 무단 도용, 전재 및 복제, 배포를 금지하고 있습니다. 이를 어길 시에는 민, 형사상 법적 책임을 질 수 있습니다.